学園の創立100周年を、私たちはどのような思いで迎えるでしょうか。

創立者牧田宗太郎先生は、去年2024年、実は生誕160年にあたる年でした。そして今年2025年は、宗太郎先生が昭和20(1945)年に亡くなってから80年目にあたります。 牧田宗太郎先生はどのような人だったでしょうか。子どもの頃はどんな少年だったか、先生が学園を創立する前は、どこの学校に勤めていて、どんな先生だったか、本当のところ私たちはよく知らないでいるのです。今から100年以上前に宗太郎先生は、イギリスやアメリカを訪問して、1年間にわたって多くの学校を調査したり研究したりしましたが、そこではどのようなことを学んだのでしょうか。その時に体験したり学んだりしたことをもとに、牧田宗太郎先生は、生徒たちのために素晴らしい学校を創立したのです。それが四條畷高等女学校(1926年創立)です。

私たちは学園のことで、まだまだよく知らないことがたくさんあります。だから、100年にわたる学園の歴史を知るためには、宗太郎先生のことをもっとよく知らなくてはなりません。先生のことをよく知るために、先生の家族についても、また四條畷高等女学校の生徒たちや、当時の先生たちのことも知りたいのです。

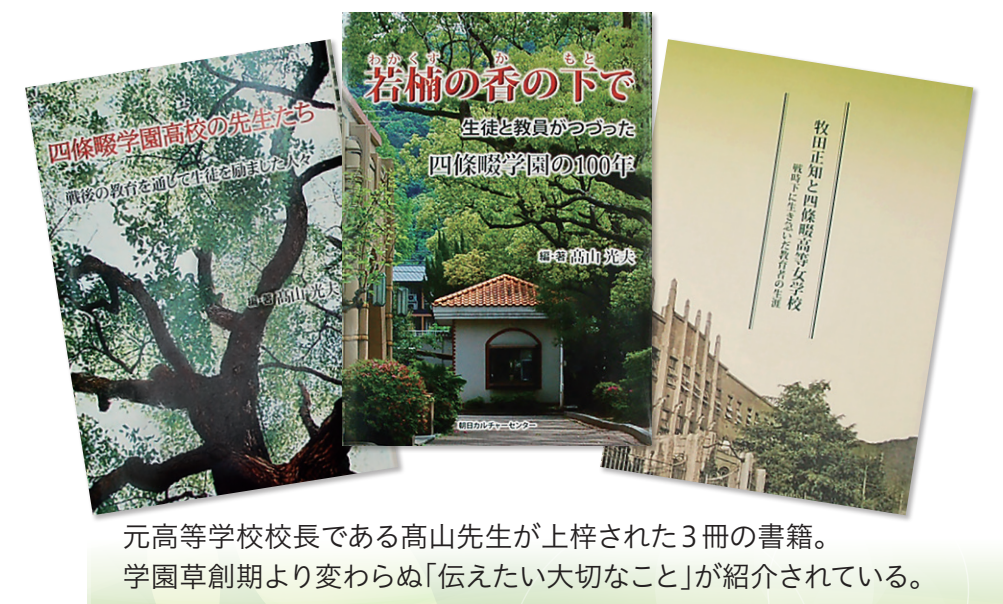

『若楠の香の下で』

この本は、80年以上も前の高等女学校時代の生徒たちや先生たちが書き記した文章をもとにまとめたものです。当時の生徒たちの心の中の思いや、青春時代の伸びやかな息吹が生き生きと伝わってきます。先生たちが生徒たちの指導のために注いだエネルギーや情熱をひしひしと感じとることができます。

この本には、高等女学校が、文化も体育も輝かしく花開いた面と、戦争の影響を受けて苦難の道を歩んだ面が描かれています。書かれた文章からは、生徒一人ひとりにとって学園生活がとても大切であったこと、そして、かけがえのない学園生活の思い出が、卒業後、同窓生たちの人生の支えとなったことが分かります。

高等女学校は、宗太郎先生がめざした理想の学校教育を実現させようとして挑戦し続けた舞台でもありました。その舞台では、先生たちが演出し、また裏方となって支え、そして生徒たちが個性豊かに歌い演じ、全員が協力して作品を完成させました。《伸びゆくわれらが学園》を味わってください。そして、当時の生徒や先生たちに語りかけてください。

『牧田正知と四條畷高等女学校』

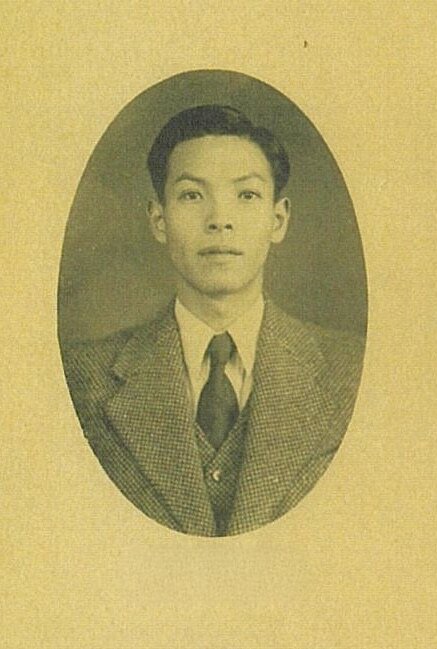

この本は、学園にとって決して忘れてはならない人物である牧田正知先生に焦点をあてて、その生涯を紹介しています。創立者である父牧田宗太郎先生の子息であり、宗太郎先生を支え、学園教育の充実と発展にために全精力を傾けた先生です。

正知先生は、水泳部を育て東京の神宮大会に出場し、楽劇部の生徒たちと中之島中央公会堂で「シンデレラ」を上演しました。創立10周年を迎えた時には、映画「学園の一日」を制作しました。学園の教育と文化が最も輝いていた時代です。この時代は宗太郎校長のもと、正知先生を中心とした多くの情熱ある先生たちがチームとなって学園を盛り立てていました。

正知先生とともに勉強し活動した生徒たちは、正知先生が亡くなったあとも、正知先生を偲びつつ敬慕し、人生の励みとしました。学園で働いた仲間の教員たちも、正知先生の熱意に共鳴し後押しされながら、その後の教育活動に励みました。

正知先生は、昭和16年、太平洋戦争が始まる半年前に病気のために急逝しました。多くの思いを残しながら亡くなりました。わずか30年の生涯でした。学園と生徒たちのために人生のすべてを捧げた先生でした。その魂は今も学園を見守っています。

『四條畷学園高校の先生たち』

この本は、副題に〈戦後の教育を通して生徒を励ました人々〉とありますように、戦後、学園に勤務された多くの先生方の記録をまとめています。戦後間もない昭和20年代から昭和50年頃までに就職した先生たちを紹介しています。内容は、戦後から平成10年代(西暦2000年)頃までの学園の歩みと、その間の先生たちの活躍と奮闘ぶりを記しています。

大混乱した戦後、学園の復興と再出発は、戦争中の苦難とはまた違った難しい課題を抱えていました。戦前の学園創立期は自由主義の教育、戦争中は軍国主義の教育、そして戦後は民主主義と平和主義の教育へと大きく変化し、考え方が大転換したのです。先生たちも何が本当に正しい教育なのか、何を基準に教えれば良いのか、とても不安な中で、戦後教育がスタートしました。

その不安を取り除き、先生たちの指導に自信と指針を与えたのが《建学の精神、創立の理念》だったのです。創立期の〈人をつくる〉教育、〈個性を尊重〉するなどの教育方針は、戦後の教育基本法がうたう〈人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者 〉を育成する教育と共通するものです。また、〈個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養う 〉という教育基本法の目標とも一致するものでした。これによって先生たちは、牧田宗太郎先生の教育方針を受け継いで、誇りをもって戦後の教育を始めたのです。

戦後は、男女平等の考えが広がりました。女子教育も一層充実したものとしなければなりません。女性が社会で活躍できるように、様々な知識や能力、行動力を身につけることが大切になりました。先生たちは、自主的で積極的な女性を育てる教育を実践しました。とりわけ女性の先生たちは、生徒たちの将来を思ってとても熱心に指導しました。その教えは現在にも通じる素晴らしいものでした。

戦後の先生たちは、勉強に、文化に、スポーツに、そして進路指導に、生徒たちを情熱と愛情をもって励まし育てました。このような先生たちの努力のおかげで、現在の四條畷学園があります。学園の良いところは、がんばる生徒たちが主人公となり、それを応援する熱心な先生たちがいるというところです。

この本を通して、学園の《スピリット》を感じていただければ嬉しいことです。

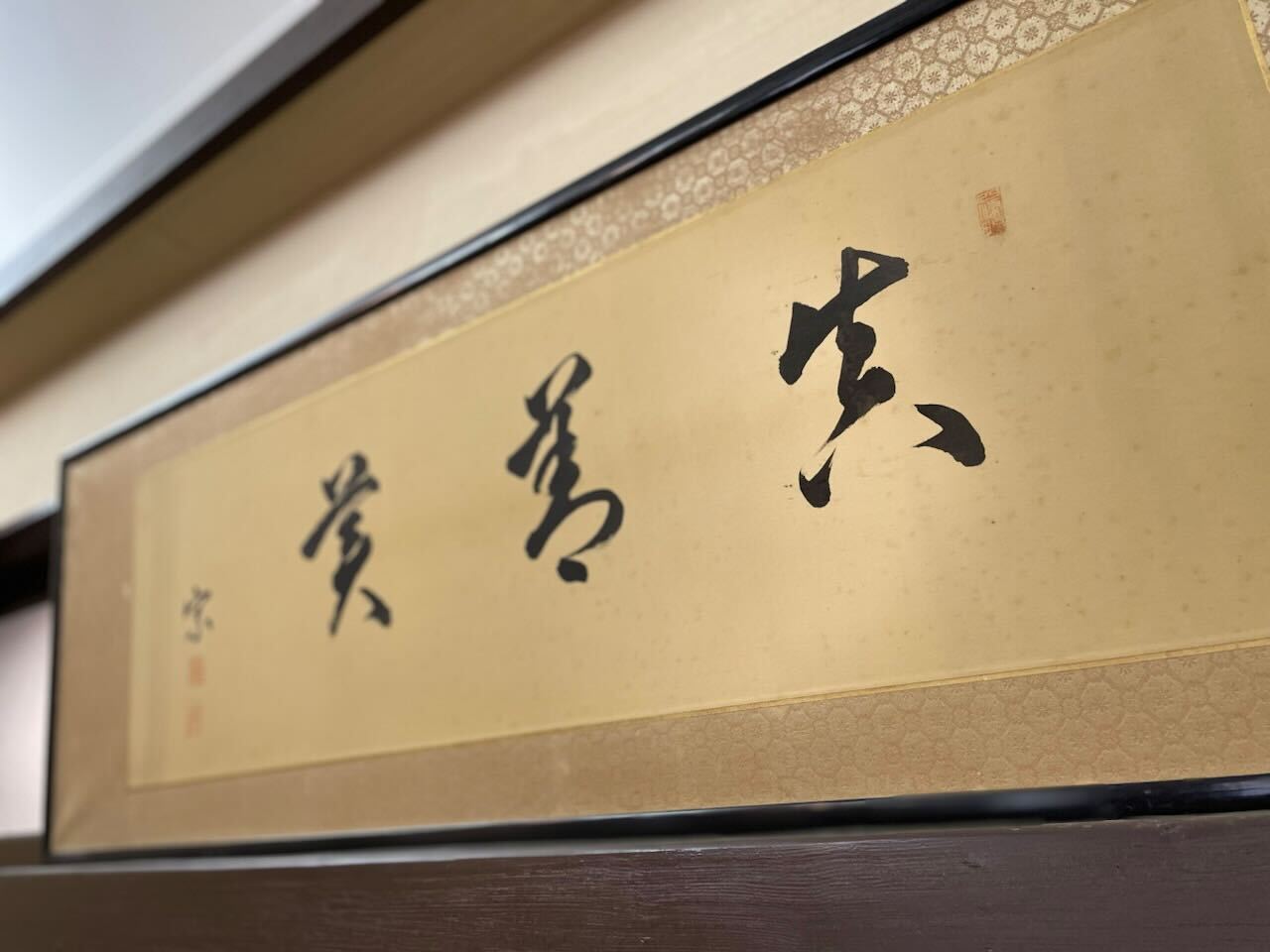

《報恩感謝》

2025年3月

高校元教員 髙山光夫